第5回F.F.S.に参加する為、メディアの前から姿を消していたオービル。

わずか数ヶ月間とはいえ表の格闘界に姿を見せていなかったことは、彼の存在を世間の記憶から遠ざけさせていた。

大衆の関心とは得てして移り気なものである。その為か、オービルが格闘界に復帰し、ある総合格闘大会のメインイベントを飾るというニュースは各メディアを十分に騒がせる要素になったが、どちらかと言えば、オービルよりも対戦相手に注目が集まっていた。

『格闘界の世代交代!!』 『若き超新星VS歴戦の王者』 『オービルの時代は終わった!?』

まるで売り出し中のアイドルのように、大きな見出しや特集記事で前面に推されるオービルの対戦相手。

何故なら彼は、オービルが不在の格闘界において、連戦連勝を果たしている新鋭のトップファイターだったからである。

オービルに引けを取らない長身を持ち、オービルとは対照的な、スタンドでの打撃スタイルを得意としたストライカー。その男が、オービルの復帰戦を務める選手としてマッチメイクされたのだ。

例え、一線を退いていたとは言え、あのオービルに勝利すれば彼の格闘経歴には箔がつく。

そして、彼の存在はより確固たるものになる。恐らく、そういった思いは当人だけでなく、彼に注目するマスコミやファンも持っていたことであろう。メディアへの積極的なアピールと連日行われる大会告知等も加わり、彼への期待や注目は日増しに高まっていった。

そして―――

その夜は多くの人達が街の通りから消え、いつもの賑やかさが嘘のように静まり返っていた。

消えた人達は、自宅や近所のバーにあるテレビの前に集まっていた。言うまでも無く、この日生放送される格闘大会のメインイベントを見るためだ。勿論満員の会場では、観客達がメインイベントの開始を今か今かと待ちわびていた。

観客達のざわめきが会場全体を覆っている中、リングに上がった司会者がメインイベントの開始を告げ、そしてそのアナウンスが会場のボルテージを一気に引き上げた。場内に選手の名前が響き渡り、同時にいくつものスポットライトが花道を照らす。何人ものセコンドスタッフを従えながら、ビートの効いたBGMと共に、オービルの対戦相手が入場する。

“落ち着け、オレは闘(や)れる!オービルは既に過去の存在だ!集中しろ!”

闘志、体調、場の空気、彼にとって最高といえる状態だった。 彼の通る花道の両側は、今にも落ちそうなぐらい観客席から身を乗り出す人達で溢れ、会場中が彼を応援する声で埋め尽くされていた。

続いて、オービルの名前が場内に響き、選手入場口へとスポットライトが集まる。そこに照らし出されたのはフードを被ったオービル唯一人であった。そこには派手なガウンや流行のBGM、セコンドスタッフさえも居ない。そのあまりにも対照的な雰囲気に呑まれ、わずかながらオービルに声援を送っていたファン達も静かになり、そして場内のざわめきが静寂へと変わっていた。 オービルがゆっくりとリングに上がり、フードを取り払った。巨大ディスプレイに表示されたオービルの頬傷に場内がどよめく。オービルが格闘界から姿を消した頃、まだ頬の傷は治療中だった為、今回初めて目にする人が多かったからであろう。これだけの熱気と観客の中、自然体で静かに落ち着き払ったオービルの立ち振る舞いは、風格ある印象を観客達だけでなく、対戦者の男にも与えていた。

レフェリーの禁止事項とルール説明が終わり、試合開始を告げるゴングが鳴り響く。場内全ての眼がリング上の二人に集まった。構えを取りつつ、両者がじりじりと間合いを詰める。先に仕掛けたのは若きストライカーであった。

「シッ!」

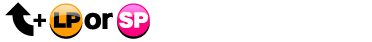

彼が呼気と共に左の牽制ジャブを放つと、オービルがそれに合わせて右のガードを固めた。

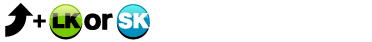

とその瞬間、オービルの左側頭部へストライカーの右ハイキックが襲う!

牽制ジャブをフェイントにした見事なコンビネーションであった。だが―――。

その鋭い右ハイキックは空を切り、オービルが身を沈めた姿勢から瞬時にタックルを仕掛ける。

「ぬるい…。」

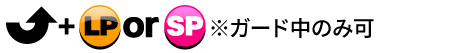

まるで指導するコーチのように呟き、容易く相手のふところに入り込むオービル。 軸足をすくわれマットに転倒するその男に、オービルは流れるように組み付き、チョークスリーパーを極める。ギブアップには数秒もかからなかった。

場内は水を打ったように一瞬静まり返り、次の瞬間には大歓声となっていた。レフェリーが試合の勝者を告げる中、まるでウォーミングアップだと言わんばかりに、オービルの表情には変化が無かった。

“オービル完全復活!!”

この日、この試合を見た誰もがそう確信した。

それから数ヶ月後―――。

以前にも増して届けられる大量のファンレターやプレゼント。それらは厳重なチェックを受けてオービルの元に届けられる。ふとその中で、漆黒の封筒にオービルの目が止まった。ペーパーナイフで封を切り、内容に目を通す。オービルの口元には自然と笑みが広がっていた。